2024.12.03

「生と死」を描く日本画家 松井冬子

「生と死」—それは、身近な人が亡くなること、自分や家族が病気を患うこと、事故に遭い生死をさまようこと、ニュースで戦争や流行病を目にすることなどを通じて、死を身近に感じることで命の尊さを実感し、思いを巡らせるものです。

そんな「生と死」をテーマに絵を描く作家は多く存在しますが、今回は「生と死」の中でも「痛み」「恐怖」「狂気」に焦点を当て、現代社会における死への希薄化を問いかける日本画家、松井冬子を紹介します。

特異な日本画

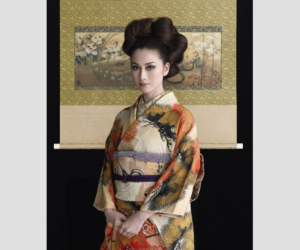

松井冬子は1974年、静岡県で生まれました。小学校中学年の頃、図書館に掛けられていた『モナリザ』の美しさと不気味さに惹かれ、画家を志しました。女子美術大学短期大学部造形学科油彩画に入学したものの、日本画に出会い、6度目の受験で東京藝術大学日本画科に進学。女性として初めて博士号を取得しました。大学在学中から、日本画の新たな可能性を切り拓く画家として注目を集めています。写実作家として名高い諏訪敦を夫に持ち、数多くのメディアにも積極的に出演しています。

松井が描く日本画は、絵絹の上に何重にも着色を繰り返すため非常に手間がかかりますが、病や傷といった強いテーマにこだわる彼女にとって、この技法は必要不可欠なものだと考えられます。仮に油彩などで表現した場合、ウェットな質感や触感的な陰影を表現するのは難しいのではないでしょうか。

理性ある狂気

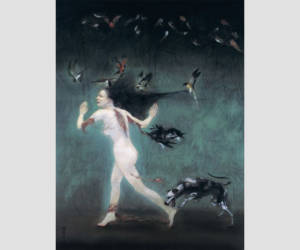

2004年に制作された(左)の作品は、咲き乱れる花に囲まれた裸の女性が描かれており、その腹部は縦に引き裂かれ、子を宿した子宮が無残に露出しています。しかし、女性の瞳は密かに微笑んでいるようにも見え、まだ生きているのではないかと思わせます。一見するとグロテスクに見える構図ですが、自身のトラウマや心的な窮状を超絶技巧で描いたこの絵は、観る者の心を他に類を見ない方法でえぐり取ります。

2007年の展示会で出展された、代表作の一つである「終極にある異体の散在」(右)。この作品は、強迫的な罪悪感、欺き、暴露、暴かれるといった自分自身のすべての行動から恐怖を剥奪する欲求を表現しています。精神的・肉体的な痛みを視覚的に感じさせ、幽霊や臓物を露わにした女性像など、目を背けたくなるような不気味でおぞましい姿を、古典的な日本画の技法で描き、観る者を強く惹きつけます。

2011年には、松井の集大成ともいえる大規模な展示会が横浜美術館で開催され、100点もの初公開作品や新作が展示されました。彼女の冷静かつ品のある狂気を描く作品は、人生の意味や生き方を見つめるきっかけを与え、命の尊さや人間の愚かささえも問いかけているように感じます。

彼女の最新情報はHPでチェックしてみてください。