2020.07.28

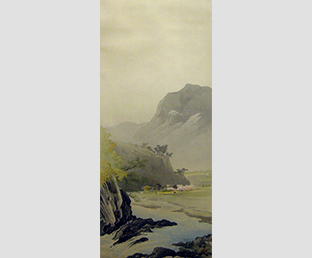

風景画家 小野竹喬

月日は百代の過客にして、行き交ふ年もまた旅人なり。月日は永遠に旅を続ける旅人であり、来ては去り、去っては来る年もまた同じように旅人である。

江戸時代の俳人、松尾芭蕉の代表作、奥の細道の序文です。

日本画家の小野竹喬は、晩年、奥の細道の地を訪れ、奥の細道句抄絵の連作を制作しています。「あかあかと日は雑面もあきの風」は、その中の作品の一つです。

立秋も過ぎたというのに、夕日は相変わらず素知らぬふうに赤々と照りつけ、残暑はきびしいが、さすがに風だけは秋の気配を感じさせる。芭蕉の句の意味をシンプルに描いたこの作品は、竹喬の代表作の一つです。

1889年、岡山県西部の笠岡市に生まれた竹喬は、14歳で京都の竹内栖鳳に弟子入り、セザンヌやゴッホといった西洋絵画の影響を受けつつ、村上華岳や土田麦僊らとともに日本画の新しい表現を模索します。30代での欧州への留学、長男の戦死、妻の死などの悲劇を経験した60代を経て、竹喬の画風は大きく変化します。家族を失った悲しみを埋めるかのように、自然と向き合い、自宅の庭の木々、夕焼け空など、さりげない風景を線の数や色彩も絞り込んで描くようになり、作品はどんどん単純で温かなものになっていきます。

そうした中で奥の細道句抄絵は生まれます。竹喬は、芭蕉とみずからの「奥の細道」について次のようなことばを残しています。芭蕉の句は、日本の風土にぴったりと足をつけている。芭蕉の人生観が、常に自然を愛し、絶えず旅の心を抱いて、孤独に徹しようとした。風景画家である私は、これに心をひかれた。奥の細道句抄絵も、このような思慕のもとに連作として取組んでみたかったのである。取材については、事情の許すかぎり現場に出かけていって、芭蕉の句意を汲みながら、現在の私の感覚の上に創造しようとした。

「虚心になると自然は近づいてくる」と自然に対しての価値観を表現した竹喬は、芭蕉の描いた五七五の世界に自身の人生を描いたのかもしれません。