2022.05.24

移りゆく時代の中で人々の生活を描く 鏑木清方

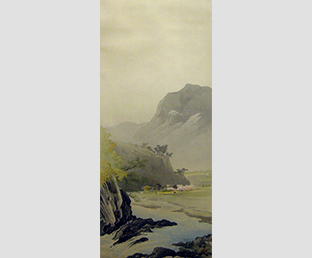

「築地明石町」。

この作品は清方美人画の最高峰とされる作品で、近代絵画の中でもっとも有名な美人画のひとつとも言われています。

以前、切手のデザインにもなっていた作品で、目にしたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか。

しかし、この作品は1975年に開催された展覧会に出品されたのを最後に、長い間所在不明となっていておりました。そしてつい最近再発見され、2018年に公開されました。

今回は鏑木清方の画家としての生涯と共に、作品「築地明石町」についてご紹介したいと思います。

鏑木清方は明治11年、神田に生まれました。

戯作者として知られていた父と芝居好きの母のもと、幼いころから家や浮世絵師など、文化人が多く出入りする環境で育ちました。13歳になり父の仕事仲間であった水野年方に入門し、挿絵画家となりました。

以降、挿絵画家として活躍し、仲間と鳥合会を結成して物語を絵にすべく日本画で研究を重ねました。自身の制作の源となった作品「一葉女史の墓」は、この頃に描かれました。

細部に散りばめられた文学的な趣

清方は、自身のスタイルを模索する中で、少年期から青年期にかけて過ごした明治の東京を繰り返し回想し、市井の人々の人情や風情、風俗を多く描くようになります。

市井の人々に対する理解と共感をもって、暮らしにひそむ江戸の風情を表現し、画家自らが親しく目にした庶民の日常の生活を、追憶のうちに美化して描くという制作に向き合う姿勢は、後半生のもっとも主要な絵画の関わり方となって続きました。

その中で描かれた「築地明石町」は、清方にとって思い出深い町を主題とした清方の代表作となりました。

外人居留置を訪れた夜会巻の女性がふと後ろを振り向いた一瞬を捉えた作品で、江戸の下町情緒が残る空気感や風俗を粋な筆致で描き出そうとする清方独自の表現法が垣間見えます。

清方の作品の魅力は、画面の細部に散りばめられている文学的な趣です。

水色のペンキがかかった柵に絡む朝顔は秋へと移り変わる季節を表しています。背景には胡粉を広げており、薄くぼんやりかかった霧は、どこか現実離れしたような空気感が感じられます。

生え際やおくれ毛は絹糸のようにやわらかく繊細に描かれ、力が入っている様子が見られる足先はほんのりとした赤みを帯び、微かな色気が漂います。

清方の作品は、細部のひとつひとつの表情までが丁寧に描かれ、どの作品も息をのむような美しさが感じられます。

それは、清方がひとつひとつの物語を大切に描いていたからだと私は思います。