2020.10.13

最後の名人 竹内栖鳳

猫の視線がまっすぐ突き刺さる、この絵を知っている方は多いのではないでしょうか?作者の竹内栖鳳は「動物を描けば匂いまでする」といわれた動物画の名手です。

栖鳳は西洋画に対抗する近代の「日本画」を生み出した巨匠です。栖鳳の歩みイコール近代日本画の歩みでもあり、その画業には円山応挙からの写実の系譜がありました。

円山応挙の写実から

竹内栖鳳は幕末の京都に生まれ、17才で四条丸山派の幸野ばい嶺に弟子入りしています。四条丸山派は、江戸時代の円山応挙に始まる写実画の流派です。連写のように鳥のはばたきを描いたり実際の景色のように見せたりする画法で、写生についても非常に厳しかったそうです。

栖鳳はばい嶺塾で一に写生、二に古画や手本の摸写、三が制作と、写生の基礎を叩き込まれ、古画の摸写では雪舟から狩野派まであらゆる流派の技法をマスターし、制作に応用したそうです。そのため栖鳳の初期の作品は「鵺(顔がいくつもある怪物)派」と揶揄されるほど各流派が混じっていました。

明治時代の美術界は西洋画一辺倒の反動で、新たな日本画を創る使命感に満ちていました。栖鳳は京都府画学の教諭で、文展の審査員でありながらも解剖学を学び、英語の講師からは西洋画について講義を受けています。

ヨーロッパ視察と新しい日本画

明治33年36才の時にパリ万博視察をかねてヨーロッパ8ヶ国の美術館や遺跡を見たことが画業の大きな転機となります。イタリアの教会壁画や印象派のターナーに感銘を受けたと語る栖鳳。ある美術学校では即興で牛の絵を描き「筆1本だけで実物がないのになんで描けるんだ!?特別な筆か?」と大騒ぎになる場面もあったそうです。栖鳳の筆達者ぶりを伝えるエピソードです。

この旅で栖鳳は、西洋画に対抗する日本画について、西洋画の特徴である「写実」に日本古来の筆づかいを融合することで西洋画に対抗できるとの成果を得ています。応挙以来の写実性と筆づかいをマスターしていた栖鳳だからこそ、余裕をもって西洋画を受け止め今後の日本画に確信を得たのです。

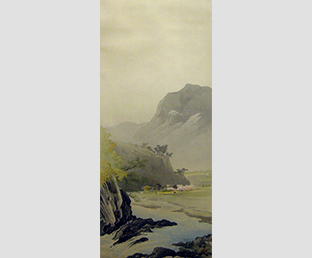

帰国後の栖鳳はなんと、等身大のリアルな虎やコローばりのセピア色のヨーロッパ風景といった絵を立て続けに発表し、世間をあっと言わせています。

また近代の絵には同時代性が必要として、目の前のモデルの表情をとらえた「絵になる最初」を発表しました。この栖鳳の写実性は確実に近代の日本画をけん引するものでした。

栖鳳は一貫して制作の前には必ず取材をし、自宅でも犬・猫・ウサギ・キジなどを飼って写生していたそうです。大正13年の「班猫」では猫の体毛の1本1本を描き分けてふんわりした質感を表現し、動物画家としても不動の名声を得ました。

写実から省筆へ

写生をしっかりしていれば、いくらでも省くことができる」という栖鳳は54歳の時に描く線の数を大幅に減らした風景を描き、この頃から季節感あふれる小動物の作品も増えていきます。一本の線に集約しスピードのある筆さばきで見せる絵は、栖鳳の真骨頂であり名人技というほかありません。

最晩年の1937年に文化勲章を受章。「西の栖鳳・東の大観」と名声を極め画壇の大御所となっても、最後まで現場に赴き写生を第一とした栖鳳でした。栖鳳がなし遂げた新たな日本画は弟子の小野竹喬や上村松園ら数々の画家に受け継がれ、それぞれが大きな流れを生んでいくことになったのです。