2025.03.18

備前焼の発展と革新 ― 藤原雄の軌跡

日本には、千年以上の歴史を誇る伝統的な陶芸の窯元が数多く存在します。その中でも「日本六古窯」のひとつである備前焼(びぜんやき)は、釉薬を使わず高温で焼き締める独自の技法によって、素朴で力強い美しさを生み出してきました。その長い歴史の中で、備前焼の発展に大きく貢献した陶芸家がいます。それが藤原雄(ふじわら ゆう)です。

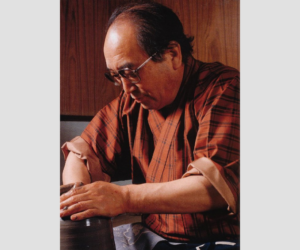

藤原雄の生い立ちと陶芸の道

藤原雄は1932年、岡山県備前市穂浪に生まれました。父・藤原啓(ふじわら けい)は、戦後の備前焼界を牽引し、1970年に人間国宝に認定された陶芸家です。雄もまた備前焼の伝統の中で育ちましたが、幼少期から視力に障害を抱え、左目が盲目、右目も視力0.03という状況でした。それでも健常者と変わらぬ生活を送り、陶芸家としての道を歩み始めました。

一度は出版社に就職したものの、父・啓の病を機に23歳で帰郷し、陶芸の修行を開始。小山富士夫の助言を受けながら、父のもとで備前焼の技術を学びました。伝統を重んじつつも、新たな表現を追求する姿勢が徐々に形となり、独自の作風を確立していきました。

備前焼の国際的な広がり

1961年、藤原雄は日本工芸会正会員となり、その2年後にはスペイン・バルセロナ国際陶芸展でグランプリを受賞しました。これをきっかけに海外でも活動の幅を広げ、各国の大学で備前焼の講義を行い、日本の伝統技術を広めることに尽力します。また、アメリカ・コロンビア大学での第一回国際工芸家会議に日本代表として出席し、国際的な評価を高めていきました。

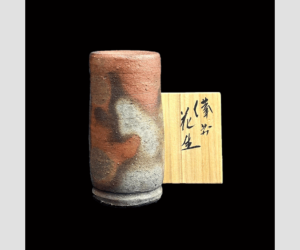

「藤原手」と称される作風

藤原雄の作品は、無釉・焼き締めという古備前の美意識を継承しつつも、簡潔で明快、そして豪放な作風が特徴です。これにより「藤原手」と称される独自のスタイルが生まれました。壺や鉢、花入などの制作を手掛ける中で、彼の作品は次第に力強く、ダイナミックなものへと変化していきます。

また、後進の育成にも熱心で、「焼き締め陶公募展」を主催し、実行委員長を務めるなど、備前焼の発展に大きく貢献しました。そして1996年、重要無形文化財保持者(人間国宝)に認定され、父・啓に続き親子二代でその栄誉を受けることとなりました。

現代に続く藤原家の陶芸

藤原雄の陶芸の伝統は、現在もその息子・藤原和(ふじわら かず)によって受け継がれています。1958年生まれの藤原和は、明星大学を卒業後、祖父・啓と父・雄に師事し、本格的に作陶を始めました。1990年に初窯を焚き、その後も各地で個展を開催しながら備前焼の魅力を広めています。

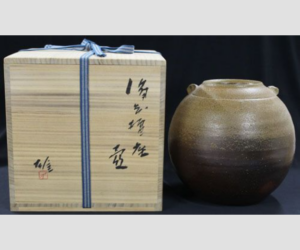

作品紹介:「備前擂座壷」

藤原雄の代表作のひとつに「備前擂座壷(びぜんるいざつぼ)」があります。擂座(るいざ)とは半球形の粒が器物の周囲に並べられることをいい、本作品にはぽっちゃりとした壺(つぼ)の上部、両側に装飾が施されています。焼き締めならではの土味を生かしながら、力強いフォルムと繊細な焼成技術によって、藤原雄独自の美意識を体現しています。

伝統と革新をつなぐ藤原雄の功績

藤原雄の生涯と作品は、備前焼の伝統を守りつつも、新たな表現の可能性を追求し続けた軌跡そのものです。彼の革新への姿勢と、備前焼の国際的な普及への貢献は、今なお多くの陶芸家や愛好家に影響を与え続けています。

その作品に込められた力強さと繊細さは、時代を超えて受け継がれ、これからも多くの人々を魅了し続けるでしょう。

※備前焼は、瀬戸(愛知県)、越前(福井県)、常滑(愛知県)、信楽(滋賀県)、丹波(兵庫県)とともに「日本六古窯」に数えられています。これらの窯は、いずれも中世から現在まで継続的に生産が行われており、2017年には日本遺産にも認定されました。備前焼の魅力は、釉薬を使用しない焼き締めによる独特の風合いにあります。焼成の過程で生じる自然な色合いや模様が、作品に深みと趣を与え、使い込むほどに味わいが増すのも特徴の一つです。