はじめに

日本画界に大きな足跡を残した奥村土牛(おくむら とぎゅう)。101歳という長い生涯を通じて、確かな技法と独自の美意識で数々の名作を生み出した画家です。現代でも高い評価を受け続ける土牛の作品は、美術品としての価値はもちろん、時代を超えた芸術性を備えています。

本記事では、奥村土牛の生涯と作品の魅力、そして現代における評価まで、詳しくご紹介していきます。作品をお持ちの方、売却をご検討の方は、ぜひ最後までお読みください。

奥村土牛とは?

経歴・受賞歴

奥村土牛は1889年、東京都京橋に出版社を営む家に生まれ、日本画壇の巨匠として多大な影響を残した画家です。富士や動物など日本に根差したモチーフを中心に数多くの作品を遺し、現在でも展覧会が開かれる人気作家として高い評価を受けています。

画家を志していた父親の影響もあり、幼い頃から絵画に親しんでいた土牛。病弱だった少年期、絵を描くことが彼にとって何よりの楽しみとなっていました。

そんな土牛の人生を大きく変えたのは、16歳での梶田半古画塾への入門でした。ここで生涯の師となる小林古径との運命的な出会いを果たし、写生を重視した指導のもと、数多くのスケッチを重ねていきます。この時期に培われた確かな描写力は、後の画風の確立に大きな影響を与えることとなりました。

その後の土牛は、逓信省貯金局統計課でポスターや絵葉書の制作を担当する傍ら、絵画の研究も絶えず続けていきます。画家としての歩みを進める中で、大正6年(28歳)、父から意味深い雅号を授かることになります。

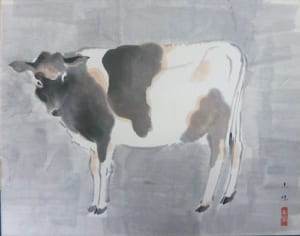

「土牛」という号には、中国の寒山詩の一説「土牛、石田を耕す」から取られた深い意味が込められていました。牛が荒地を根気よく耕すように、絶えず精進を重ねなさいという願いが、この雅号には込められていたのです。

遅咲きのデビューと画壇での地位確立

若くして才能を見せていた土牛でしたが、皆さんは彼が本格的な画壇デビューを果たしたのは何歳だったかご存知でしょうか。実は昭和2年(38歳)という、当時としては遅咲きのデビューでした。第14回再興院展での「胡瓜畑」の入選が、その記念すべき一歩となったのです。

この入選を機に、土牛の画家としての歩みは着実に進んでいきます。数々の展覧会での作品発表を重ね、40代半ばには日本画家としての確固たる地位を築き上げました。その実力は教育の場でも認められ、昭和10年(46歳)には帝国美術学校の教授として、次世代の画家たちの指導にも携わることになります。

さらに土牛の功績は、芸術界からも高い評価を受けていきます。昭和22年(58歳)には日本芸術院会員に選出され、昭和37年(73歳)には文化勲章を受章。昭和53年(89歳)からは日本美術院理事長を務め、昭和55年(91歳)には東京都名誉都民の称号を授与されるなど、まさに日本画壇の重鎮としての道を歩みました。

最も驚くべきは、その旺盛な創作意欲でしょう。創作への情熱は衰えることなく、晩年には「画聖」とも呼ばれました。平成2年(101歳)でその生涯を閉じるまで、土牛は一貫して芸術の道を究め続けたのです。

では、このような類まれな画家が遺した作品には、どのような特徴や魅力が込められているのでしょうか。具体的に見ていきましょう。

奥村土牛の作品の魅力や特徴

代表作と作風

奥村土牛の作品を一目見た方は、その優しく温かみのある表現に心を奪われることでしょう。淡い色合いで描かれた作品からは、独特の静謐な雰囲気が漂います。初期の作品では線描主体の気品ある表現を好んでいた土牛ですが、次第により自由で大らかな作風へと変化を遂げていきました。

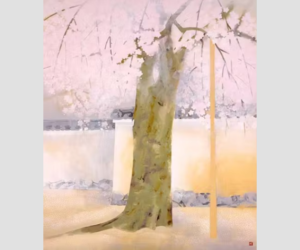

【醍醐】(1972年制作) 京都・醍醐寺三宝院のしだれ桜を描いたこの作品は、土牛芸術の真髄を示す代表作として広く知られています。桜の持つ美しさと儚さが見事に表現されており、写生を重視しながらも対象の本質を捉えようとした土牛の真骨頂を見ることができます。

【鳴門】(1984年制作) 土牛夫人の実家がある徳島を訪れた際に描かれたこの作品は、阿波の鳴門の渦潮をモチーフにしています。渦潮と島影という簡潔な構成でありながら、まるで鑑賞者自身が渦に引き込まれていくような圧倒的な迫力を感じさせる傑作として、高い評価を受けています。

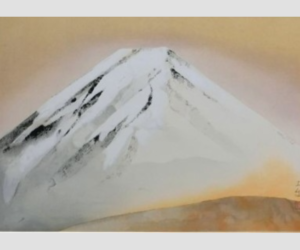

【富士シリーズ】 晩年期の土牛が特に愛したモチーフが富士山でした。このシリーズの中には、皇居に収蔵され、国賓の訪問時に回廊を飾る名品も含まれています。特に昭和期に描かれた富士の風景画は高い人気を誇り、土牛作品の中でも特に評価の高い作品群として知られています。画家としての円熟味と日本の象徴としての気高さが見事に表現されたこれらの作品は、現代の美術市場でも高い関心を集めています。

独自の技法

土牛作品の魅力を語る上で、欠かすことができないのが彼独自の技法です。最大の特徴は、薄塗りを幾度も重ねることで生み出される、絶妙な色調の表現方法です。刷毛で胡粉*と呼ばれる顔料を100回、時には200回も重ねることで、他の画家には真似のできない豊かで繊細な色味を実現していました。

※胡粉:貝殻を主原料とした白色の顔料。日本画において白色表現に用いられる重要な材料で、透明感のある独特の白さが特徴。

しかし、土牛の真骨頂は単なる技法の巧みさだけではありません。「絵を通して伝わってくるのは作者の人間性」という言葉を残しているように、写生を重視しながらも、対象の表面的な形だけでなく、その本質や「気持ち」を捉えることを何より大切にしていたのです。

奥村土牛作品の買取相場・実績

※買取相場価格は当社のこれまでの買取実績、および、市場相場を加味したご参考額です。実際の査定価格は作品の状態、相場等により変動いたします。

花

蘭は土牛が好んで描いたモチーフです。土牛は写生を重んじ、一筆一筆を大事に描いたとされます。その繊細さの中に品格を感じます。

醍醐

豊臣秀吉が花見をした事で知られる樹齢170年の銘木「太閤しだれ桜」。昭和38年、土牛は奈良で行われた師匠・古径の法要の帰りに京都・醍醐寺に立ち寄り、しだれ桜の美しさに惹かれ描いたとされます。

富士(日本画)

富士を描いた作品は人気が高く、百歳を越えても描き続けたと言われています。刷毛で胡粉などを100回~200回ともいわれる塗り重ねをし、微妙な色加減で表現されています。

奥村土牛の作品の査定・買取について、まずはお気軽にご相談ください。

奥村土牛の作品を高値で売却するポイント

奥村土牛の鑑定機関・鑑定人

- 東美鑑定評価機構 鑑定委員会

一般財団法人東美鑑定評価機構は、美術品の鑑定による美術品流通の健全化及び文化芸術の振興発展に寄与する公的鑑定機関。

来歴や付帯品・保証書

来歴や付帯品:購入先の証明や美術館に貸出、図録に掲載された作品等は鑑定書が付帯していなくても査定できる場合があります。

保証書:購入時に保証書が付帯する作品もあるので大切に保管しましょう。

贋作について

ここ数十年のインターネットや化学技術の向上により、著名作家の贋作が多数出回っています。ネットオークションでは全くの素人を装い、親のコレクションや資産家所蔵品等の名目で出品し、ノークレームノーリターンの条件での出品が見受けられます。

落札者は知識がないがために落札後のトラブルの話をよく聞きます。お手持ちの作品について「真贋が気になる」「どの様に売却をすすめるのがよいか」等、お困りごとがあればご相談のみでも承っております。

日本画(額)

状態を良好に保つ為の保管方法

日本画は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう

修復方法

日本画修復の専門店にお願いすることが1番です。下手に自身で手を入れると、返って悪化するケースもあります

共シール

「共(とも)シール」とはいわば、日本画に付帯する作品証明のような物です。多くは表題(絵のタイトル)と作家名が、作家自身の直筆で書かれており、絵画の裏面に貼ってあります。共シールの有無により評価が変わる場合があるので、ご所有の作品にあるか確認してみてください。

掛軸

状態を良好に保つ為の保管方法

掛軸は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう。

共箱(ともばこ)

掛軸を収納する箱の事で、蓋の表に表題(作品タイトル)、蓋の内側に作家のサインが作家自身の直筆で記載されてあります。共箱は掛軸の証明書の役割をしており、無い場合は査定額に響いてきます。

書付、識箱・極箱

共箱の分類に書付(かきつけ)と識箱(しきばこ)・極箱(きわめばこ)があります。

書付とは茶道具を中心に各家元が優れた作品に対して銘や家元名を共箱に記します。

識箱・極箱は、作者没後、真贋を証明する為、鑑定の有識者や親族が間違いがないと認定した物に共箱の面や裏に記します。

版画

共通事項(状態を良好に保つ為の保管方法)

版画には有名画家が直接携わり監修した作品も多くあります。主に版画作品下部に作家直筆サインとエディション(何部発行した何番目の作品であるか)が記載されています。

主に紙に刷られており、湿気や乾燥に弱いです。また直射日光が長期間当たると色飛びの原因になります。掛ける場所・保管場所には十分注意しましょう。

リトグラフ

石版画とも言われ、ヨーロッパの歴史では古くから用いられてきました。日本でも昭和から活発に使用され、各地にリトグラフ専門の工房が存在します。

木版画

板に彫刻し、絵を描いた後に凸部分に色を塗り、紙に写しとる技法です。

シルクスクリーン

枠にメッシュ素材(シルクやナイロン)の布を張り、油性描画剤で直接絵を描いたり、マスキングをし絵の具の通る部分通らない部分を作った版を紙に乗せ写しとる技法です。絵画以外にも写真や被服等にも応用されています。

奥村土牛についての補足情報

美術館・収蔵情報

土牛の作品の魅力に触れる機会は、現代でも数多く存在しています。特に注目すべきは山種美術館のコレクションでしょう。同館は現在、135点にも及ぶ土牛作品を所蔵しており、その質・量ともに国内随一を誇ります。特に戦後の秋の院展出品作の多くは、土牛本人の希望により同館に収蔵されることとなりました。

また、1990年には長野県南佐久郡八千穂村(現・佐久穂町)に奥村土牛記念美術館が開館しています。ここでは土牛本人が寄贈した貴重な作品群を見ることができ、年3回の展示替えを通じて、多角的に土牛芸術の真髄に触れることができます。

現在の評価とバブル期

時代は移り変わっても、土牛作品の価値は変わることなく、むしろ深まりを見せているといえるでしょう。2024年には山種美術館で「花・flower・華 2024」が開催されるなど、没後30年以上を経た今もなお、多くの人々を魅了し続けています。特に山種美術館が所蔵する135点におよぶコレクションの存在は、土牛作品の芸術的価値と重要性を示す証となっています。

ただし、美術品市場の様相は大きく変化してきました。バブル期には天文学的な価格で取引されていた美術品も、現在では実質的な価値に基づいた評価が主流となっています。

実は土牛の作品についても、没時がバブル期だったことから、巨額の相続税に直面した子息が、比較的価値の低かったスケッチを焼却処分せざるを得なかったという出来事がありました。この事実は、美術工芸品の相続税制における重要な問題提起ともなりました。

まとめ

明治から平成まで、101年の生涯を通じて日本画の新境地を切り開いた奥村土牛。その作品は、独自の技法と深い精神性により、現代においても高い評価を受け続けています。

特に昭和期の風景画や富士をモチーフとした作品群は、美術市場でも高い関心を集めています。作品をお持ちの方は、その価値を正しく見極めるためにも、まずは専門家による丁寧な査定をお勧めいたします。

当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。奥村土牛の作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。

また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。