はじめに

文学者として知られる武者小路実篤は、40代から画家としても活動を始め、独自の芸術世界を築き上げました。特に晩年に制作した色紙作品は、素朴な野菜や果物の絵に印象的な言葉を添えた独特のスタイルで、多くの人々に親しまれています。

今回は、白樺派の中心人物として、また画家として活躍した武者小路実篤の生涯と作品の特徴についてご紹介します。作品の買取に関する情報もご用意していますので、実篤の作品をお持ちの方、売却をご検討の方は、ぜひ最後までお読みください。

武者小路実篤とは?

白樺派の中心人物としての足跡

文学界に大きな足跡を残した武者小路実篤は、1885年に東京府東京市麹町区(現在の東京都千代田区)に生まれました。文学への関心は幼少期から持っていましたが、興味深いことに作文は苦手な子供だったといいます。

学生時代、実篤の文学者としての道を決定づける重要な出会いが訪れます。学習院中等学科6年の時に同級生となった志賀直哉との出会いです。この出会いを機に、1907年には学習院時代からの同級生たちと「十四日会*」を組織し、本格的な創作活動への第一歩を踏み出しました。

文学活動への情熱は更に高まり、1910年には志賀直哉、有島武郎、有島生馬らと新たな挑戦として文学雑誌『白樺』を創刊します。トルストイに傾倒していた実篤は、この「白樺派」と呼ばれるグループの思想的支柱として、大きな影響力を持つことになりました。

若き日の実篤は文学だけでなく西洋美術にも夢中になり、『白樺』誌上で美術紹介や西洋近代美術の美術館設立運動を熱心に行っていました。

作家としての活動に留まらず、理想的な調和社会を目指して1918年には宮崎県児湯郡木城村に「新しき村」を建設。後にダム建設により移転を余儀なくされましたが、1939年に埼玉県入間郡毛呂山町に新たな「新しき村」を設立しました。

興味深いことに、この両村は現代の資本主義社会の中でも、なお当初の理想を守り続けているのです。(但し自身は1924年に離村し、居住しない村外会員となったため、実際の村居期間は6年程です。)

このように、30代までの実篤は主に文学者として、また思想家として精力的に活動を展開していました。そんな実篤が自身で絵筆を持ち始めたのは、1923年頃の40歳を迎える頃のことでした。

画を描くきっかけについて実篤は、1925年9月の『不二』誌上の「画をかいて見て」の中で興味深い告白を残しています。

「画がかきたいと思つたことは何度もあつたが、己を知る明があるのでやめてゐた。処が赤坊が出来てから赤坊の顔がかきたくなつてから、スケッチをやつて見たが、あまり似なさすぎるので、反つて不思議な気がして似るまでやつてやれと思つたが、いくらやつても似ない」と記しているのです。

では、なぜ彼は40代に入ってから画家としての道も歩むことになったのでしょうか。

※十四日会:学習院時代の同級生たちで組織した文学研究会。

※トルストイ:19世紀のロシアを代表する文豪。人道主義的な思想で知られ、『戦争と平和』などの著作で世界的な影響を与えた作家。

※白樺派:1910年代の日本で、文学や芸術の革新を目指した若い知識人のグループ。人道主義的な理想を掲げ、『白樺』という雑誌を中心に活動を展開した。

画家としての独自性

1923年(大正12年)、関東大震災による生家の消失や『白樺』の終刊など、実篤にとって失意の時期が続きました。しかし、同年の長女誕生をきっかけに、スケッチや淡彩画、さらには油絵を描き始めるようになります。病に伏す日以外は絵に没頭し、最初は素人同然でしたが、日々の練習で少しずつ上達を実感していったといいます。

その後、1936年には新たな刺激を求めてヨーロッパへ旅立ちます。各地の美術館や画家のアトリエを訪れ、本場の芸術に触れることで深い感銘を受けました。もともと美術への関心が高かった実篤は、この旅で得た経験と見識を、後の創作活動に大きく活かしていくことになります。

このような経験を重ねた実篤は、どのような作品を生み出していったのでしょうか。

※淡彩画:水彩絵の具を薄く溶いて着色する絵画技法。繊細な色調と透明感のある表現が特徴。

武者小路実篤の作品の魅力や特徴

代表的な色紙作品

実篤の作品の中で、特に人々の心を捉えたのが晩年に制作した色紙作品です。野菜や果物を水彩で描き、そこに印象的な言葉を添えたこれらの作品には、実篤の穏やかな心境が色濃く表れています。

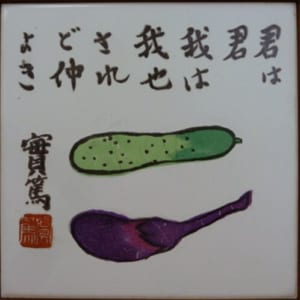

代表的な作品の一つが「君は君 我は我也 されど仲よき」という言葉を添えた色紙です。左側に日本のカボチャ、右側には西洋のカボチャを配した構図は、異なる個性を持つ者同士が互いを認め合い、尊重し合う関係性を見事に表現しています。

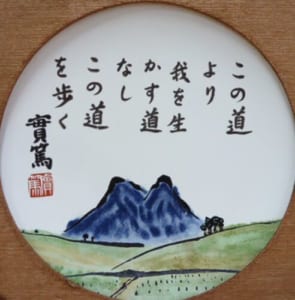

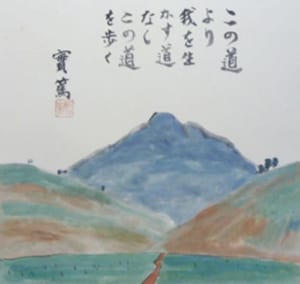

また、人生哲学を深く感じさせる作品として「この道より 我を生かす道なし この道を歩く」という言葉を添えた色紙があります。1973年、88歳の時に描かれたこの作品では、畑の中の一本道、二つの緑の山、そして中央に雪を頂く高い山という構図で、人生の道のりを象徴的に表現しています。

作品の年代別特徴と見分け方

武者小路実篤の作品には、制作年代を知る上で重要な特徴があります。1965年、満80歳の誕生日を迎えた実篤は、署名を常用漢字に改め、落款*に年齢を書き添えるようになりました。このため、年齢の記載の有無から、その作品が1965年以前のものか、それ以降のものかを判断することができます。

また、実篤の作品は制作時期によって特徴的な変化が見られます。画を描きはじめた頃は鉛筆や墨、淡彩で描いていましたが、その後油絵にも挑戦。1927年9月2日には最初の油彩画「南瓜」を制作しています。

この作品の裏面には「最初の油エ 二七・九・二 徳三郎兄」と墨書きされており、実篤自身が認める最初の油絵として、彼の画業を語る上で貴重な作品となっています。

その後、1965年以降の晩年期には水彩による色紙が代表的な作品となり、素朴な野菜や果物をモチーフとした作品を多く残しました。このように、時期による作風の変化や署名の特徴を知ることで、作品の制作年代をより正確に把握することができます。

※落款:絵画や書に押す作者の印章や署名のこと。作品の真贋や制作年代を判断する重要な要素となる。

武者小路実篤作品の買取相場・実績

※下記では、過去に実際に当社で取り扱った武者小路実篤の作品をご紹介いたします。

当社では、これまでに武者小路実篤作品を多数取り扱っており、豊富な査定・買取実績がございます。作品の評価や真贋のご相談など、お気軽にご相談ください。

武者小路実篤の作品の査定・買取について、まずはお気軽にご相談ください。

武者小路実篤の作品を高値で売却するポイント

武者小路実篤の鑑定機関・鑑定人

- 武者小路篤信

来歴や付帯品・保証書

来歴や付帯品:購入先の証明や美術館に貸出、図録に掲載された作品等は鑑定書が付帯していなくても査定できる場合があります。

保証書:購入時に保証書が付帯する作品もあるので大切に保管しましょう。

贋作について

ここ数十年のインターネットや化学技術の向上により、著名作家の贋作が多数出回っています。ネットオークションでは全くの素人を装い、親のコレクションや資産家所蔵品等の名目で出品し、ノークレームノーリターンの条件での出品が見受けられます。

落札者は知識がないがために落札後のトラブルの話をよく聞きます。お手持ちの作品について「真贋が気になる」「どの様に売却をすすめるのがよいか」等、お困りごとがあればご相談のみでも承っております。

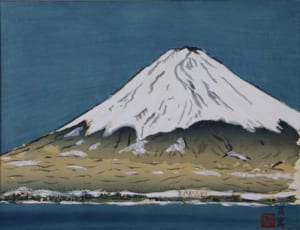

日本画(額)

状態を良好に保つ為の保管方法

日本画は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう

修復方法

日本画修復の専門店にお願いすることが1番です。下手に自身で手を入れると、返って悪化するケースもあります

共シール

「共(とも)シール」とはいわば、日本画に付帯する作品証明のような物です。多くは表題(絵のタイトル)と作家名が、作家自身の直筆で書かれており、絵画の裏面に貼ってあります。共シールの有無により評価が変わる場合があるので、ご所有の作品にあるか確認してみてください。

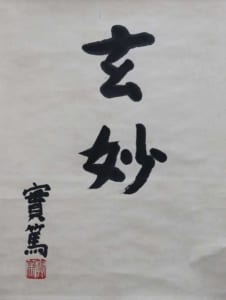

掛軸

状態を良好に保つ為の保管方法

掛軸は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう。

共箱(ともばこ)

掛軸を収納する箱の事で、蓋の表に表題(作品タイトル)、蓋の内側に作家のサインが作家自身の直筆で記載されてあります。共箱は掛軸の証明書の役割をしており、無い場合は査定額に響いてきます。

書付、識箱・極箱

共箱の分類に書付(かきつけ)と識箱(しきばこ)・極箱(きわめばこ)があります。

書付とは茶道具を中心に各家元が優れた作品に対して銘や家元名を共箱に記します。

識箱・極箱は、作者没後、真贋を証明する為、鑑定の有識者や親族が間違いがないと認定した物に共箱の面や裏に記します。

版画

共通事項(状態を良好に保つ為の保管方法)

版画には有名画家が直接携わり監修した作品も多くあります。主に版画作品下部に作家直筆サインとエディション(何部発行した何番目の作品であるか)が記載されています。

主に紙に刷られており、湿気や乾燥に弱いです。また直射日光が長期間当たると色飛びの原因になります。掛ける場所・保管場所には十分注意しましょう。

木版画

板に彫刻し、絵を描いた後に凸部分に色を塗り、紙に写しとる技法です。

武者小路実篤についての補足情報

主要美術館での所蔵状況

武者小路実篤の作品は、今日、様々な場所で目にすることができます。個人宅や地方美術館での小規模な収蔵に加え、特に注目すべきコレクションが二つあります。それが東京都調布市の「調布市武者小路記念館」と埼玉県入間郡の「武者小路実篤記念 新しき村美術館」です。

中でも調布市武者小路実篤記念館は、実篤が1955年から1976年に没するまでの20年間を過ごした邸宅に隣接して建てられ、1985年10月に開館しました。ここでは実篤の創作した絵画をはじめ、書や著書、原稿類、書簡、収集美術品など、多岐にわたる作品を見ることができ、約5週間ごとに異なるテーマで展覧会が開催されています。

志賀直哉との交流と創作への影響

実篤の作品の価値を語る上で、欠かすことができない存在が志賀直哉です。学生時代に出会い、白樺派の同人としても活動を共にした二人は、気質も文学的資質も大きく異なっていました。しかし、むしろその違いを認め合い、互いを尊重し合ったからこそ、「君は君 我は我也 されど仲よき」という言葉に象徴される深い友情を育むことができたのです。

その友情の深さを物語るエピソードがあります。80歳を目前にした志賀直哉は、自宅の庭木を自ら削って2本の杖を作り、その1本を実篤に贈りました。実篤はこの贈り物について「歩く時この杖をつかうと志賀と一緒にいる気がすると思った」と記しています。この言葉からは、二人の友情の深さが伝わってくるのではないでしょうか。

まとめ

文学者としてだけでなく、画家としても独自の世界を築いた武者小路実篤。特に晩年に制作された色紙作品には、その豊かな人生経験と深い思索が表現されており、今なお多くの人々を魅了し続けています。

作品は調布市武者小路実篤記念館や新しき村美術館で見ることができ、その芸術的価値は時を経ても色褪せることはありません。武者小路実篤の作品をお持ちの方は、まずは専門家による査定をお勧めします。

当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。武者小路実篤の作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。

また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。