はじめに

日本画の世界で、歴史画の第一人者として高い評価を受ける前田青邨(まえだ せいそん)をご存知でしょうか?

大和絵の伝統を守りながら、新たな表現に挑戦し続けた画家です。特に重要文化財に指定された「洞窟の頼朝」は、その精緻な描写と独自の表現で、多くの人々を魅了しています。

歴史画から花鳥画まで、幅広い分野で優れた作品を残し、現在も高い評価を受ける前田青邨の芸術世界について、詳しくご紹介していきます。作品の買取に関する情報もご紹介いたしますので、作品をお持ちの方はぜひ最後までお読みください。

前田青邨とは?

日本美術院を代表する画家となった前田青邨。その歩みは、どこから始まったのでしょうか。画家として大成する以前の青邨について、まずは見ていきましょう。

日本画壇の革新者としての軌跡

明治18年、岐阜県中津川市の乾物屋に生まれた青邨は、小学生の頃から絵を描くことに秀でた才能を持ち、早くから画家を志していました。その夢を叶えるため、わずか14歳で単身上京しますが、健康を害して一時帰郷を余儀なくされます。

しかし、その挫折も青邨の志を曲げることはありませんでした。16歳で再び上京した青邨の前に、大きな転機が訪れます。当時の文壇の重鎮・尾崎紅葉との出会いを通じて、大和絵の大家・梶田半古の指導を受けることになったのです。

半古の画塾では、古画の習得と写生に励み、さらに有職故実(公家や武家の装束や儀式など)の研究にも没頭します。この時期に師から「青邨」の雅号を授かり、後の画風の基礎となる重要な研鑽を重ねていきました。青邨の真摯な姿勢と努力は、やがて大きな実を結ぶことになります。

日本美術院での活動と評価

転機は1907年、大和絵系日本画家の研究団体「紅児会」への参加でした。ここで小林古径、安田靫彦ら、後に日本画壇を代表する画家たちと出会い、切磋琢磨する日々が始まります。

この出会いは後に大きな意味を持つことになります。やがて青邨は小林古径、安田靫彦とともに「日本美術院三羽烏」と呼ばれ、日本画壇の中心的存在として活躍していくのです。

また、この紅児会での活動は青邨の画風にも大きな影響を与えることになります。特に、会場での岡倉天心からの「にごりを取りなさい」という助言は、その後の青邨の画風を大きく変えることとなりました。この助言を受けて青邨は、より研ぎ澄まされた色彩表現を追求し、鮮やかで透明感のある独自の表現を確立していきます。

さらに1922年、青邨は日本美術院の留学生としてヨーロッパへと旅立ちます。この時の経験は、彼の芸術観を大きく広げることになりました。特にイタリアのアッシジで出会ったジョット・ディ・ボンドーネの壁画との出会いは、生涯忘れられない感動となったといいます。

そして帰国後、青邨は日本画の伝統と西洋の技法を見事に融合させた独自の画風を確立していきます。その功績は高く評価され、1944年には帝室技芸員に推挙され、1955年には文化勲章を受章。まさに日本画壇の重鎮として、揺るぎない地位を築いていったのです。

前田青邨の作品の魅力や特徴

前田青邨の歴史画の特徴と価値

前田青邨の作品の中でも、特に際立つのが歴史画です。なぜ、これほどまでに高い評価を受けているのでしょうか?

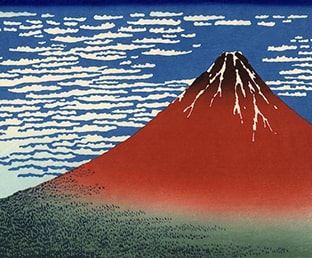

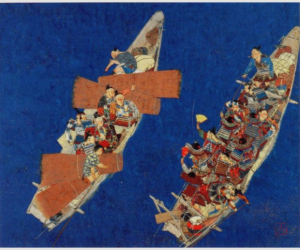

その秘密は、綿密な時代考証と精緻な描写技術にあります。とりわけ武者絵における鎧兜の描写は、その緻密さと迫真性で見る者を圧倒します。青邨は単なる形の描写にとどまらず、琳派の「たらしこみ」の技法も駆使し、絵の具が乾かないうちに他の絵の具をたらしてにじませることで、独特の深みのある表現を生み出しました。

青邨が描く歴史画の特徴は、古典を主題としながらも、古画研究と写生によって細部まで端麗に描き出す点にあります。特に時代考証の正確さと精緻な描写技術は、美術品市場でも高く評価されています。

これは、師のもとで、古画の模写と時代考証、写生の重要性を徹底的に指導された経験が、大きく影響しているといえるでしょう。

では、青邨の歴史画の特徴が最もよく表れた代表作を見ていきましょう。

代表作『洞窟の頼朝』に見る画風

1929年に制作された「洞窟の頼朝」は、青邨の代表作として広く知られています。平家方に敗れ、箱根山中の洞窟で再起を期す源頼朝主従を描いたこの作品は、どのような特徴を持っているのでしょうか。

まず目を引くのが、色とりどりの武具の精確な描写です。一つ一つの鎧兜が、まるで実物のように緻密に描かれています。そして、安堵と不安が入り混じった人物たちの表情。その緊迫感のある場面構成は、見る者の心を捉えて離しません。

この作品は2010年に重要文化財に指定され、昭和を代表する歴史画の優品として、今なお高い評価を受けています。

花鳥画における繊細な表現

青邨の芸術性は、歴史画だけにとどまりません。1930年の「罌粟」の作品から、本格的に花鳥画の世界にも踏み出しました。金屏風に端然と描かれた罌粟の姿からは、静謐な気品が漂います。まさに日本画の装飾美の極みといえるでしょう。

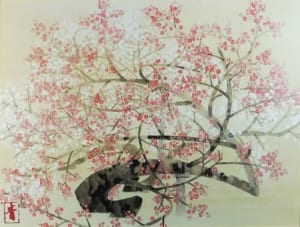

花鳥画の中でも、青邨が最も得意としたのは梅の描写でした。画面全体に梅の枝を豪快に配した構図と、艶やかな色使いは、多くの人々を魅了してやみません。

また、墨で瑞々しく仕上げた「鵜」や、猫、鶴など、身近な動植物を巧みな構図と繊細な線描でとらえた作品群も、青邨の人気を不動のものにしています。

前田青邨作品の買取相場・実績

※買取相場価格は当社のこれまでの買取実績、および、市場相場を加味したご参考額です。実際の査定価格は作品の状態、相場等により変動いたします。

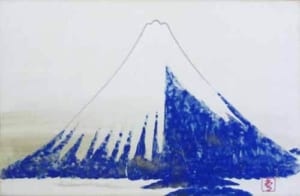

富士

大胆な構図で富士山の雄大な姿を鮮やかな青で描いた作品です。大和絵や琳派からの影響をうかがい知れます。

静物

ガラスの器に盛られたたわわな果物。 青い敷物の視覚的効果により、より立体的に見えます。 1922年頃に渡欧、西洋美術を視察し、新たな日本画にチャレンジした作品です。

前田青邨の作品の査定・買取について、まずはお気軽にご相談ください。

前田青邨の作品を高値で売却するポイント

前田青邨の鑑定機関・鑑定人

- 東美鑑定評価機構 鑑定委員会

一般財団法人東美鑑定評価機構は、美術品の鑑定による美術品流通の健全化及び文化芸術の振興発展に寄与する公的鑑定機関。

来歴や付帯品・保証書

来歴や付帯品:購入先の証明や美術館に貸出、図録に掲載された作品等は鑑定書が付帯していなくても査定できる場合があります。

保証書:購入時に保証書が付帯する作品もあるので大切に保管しましょう。

贋作について

ここ数十年のインターネットや化学技術の向上により、著名作家の贋作が多数出回っています。

ネットオークションでは全くの素人を装い、親のコレクションや資産家所蔵品等の名目で出品し、ノークレームノーリターンの条件での出品が見受けられます。

落札者は知識がないがために落札後のトラブルの話をよく聞きます。お手持ちの作品について「真贋が気になる」「どの様に売却をすすめるのがよいか」等、お困りごとがあればご相談のみでも承っております。

日本画(額)

状態を良好に保つ為の保管方法

日本画は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう

修復方法

日本画修復の専門店にお願いすることが1番です。下手に自身で手を入れると、返って悪化するケースもあります

共シール

「共(とも)シール」とはいわば、日本画に付帯する作品証明のような物です。多くは表題(絵のタイトル)と作家名が、作家自身の直筆で書かれており、絵画の裏面に貼ってあります。共シールの有無により評価が変わる場合があるので、ご所有の作品にあるか確認してみてください。

掛軸

状態を良好に保つ為の保管方法

掛軸は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう。

共箱(ともばこ)

掛軸を収納する箱の事で、蓋の表に表題(作品タイトル)、蓋の内側に作家のサインが作家自身の直筆で記載されてあります。共箱は掛軸の証明書の役割をしており、無い場合は査定額に響いてきます。

書付、識箱・極箱

共箱の分類に書付(かきつけ)と識箱(しきばこ)・極箱(きわめばこ)があります。

書付とは茶道具を中心に各家元が優れた作品に対して銘や家元名を共箱に記します。

識箱・極箱は、作者没後、真贋を証明する為、鑑定の有識者や親族が間違いがないと認定した物に共箱の面や裏に記します。

版画

共通事項(状態を良好に保つ為の保管方法)

版画には有名画家が直接携わり監修した作品も多くあります。主に版画作品下部に作家直筆サインとエディション(何部発行した何番目の作品であるか)が記載されています。

主に紙に刷られており、湿気や乾燥に弱いです。また直射日光が長期間当たると色飛びの原因になります。掛ける場所・保管場所には十分注意しましょう。

リトグラフ

石版画とも言われ、ヨーロッパの歴史では古くから用いられてきました。日本でも昭和から活発に使用され、各地にリトグラフ専門の工房が存在します。

木版画

板に彫刻し、絵を描いた後に凸部分に色を塗り、紙に写しとる技法です。

シルクスクリーン

枠にメッシュ素材(シルクやナイロン)の布を張り、油性描画剤で直接絵を描いたり、マスキングをし絵の具の通る部分通らない部分を作った版を紙に乗せ写しとる技法です。絵画以外にも写真や被服等にも応用されています。

前田青邨についての補足情報

文化財保護への貢献

前田青邨の画業は、創作活動にとどまりません。特に注目すべきは、晩年における文化財保護への情熱的な取り組みでしょう。

1967年、法隆寺金堂壁画再現事業の総監修を安田靫彦と共に担当。さらに1973年には高松塚古墳壁画の模写事業の総監修者として、日本の貴重な文化遺産を後世に伝えるため、その技術と経験を存分に活かしていきました。

国内外の収蔵作品

現在、東京国立博物館や大倉集古館をはじめ、国内の主要な美術館で青邨の作品が所蔵されています。

特に注目すべきは、1974年にローマ法王庁から依頼を受けて制作された「細川ガラシャ夫人像」です。この作品は、バチカン美術館に収蔵されており、青邨の芸術が国際的にも高く評価されていることを象徴しています。

東京芸術大学での指導と後進の育成

さらに青邨は、東京芸術大学での教鞭を通じて後進の育成にも力を注ぎます。なかでも印象的なのは、66歳での平山郁夫との出会いです。青邨の他界まで続いたこの師弟関係を通じて、その芸術精神は確実に次世代へと受け継がれていったのです。

まとめ

前田青邨は、伝統的な日本画の技法を守りながらも、常に新たな表現を追求し続けた画家でした。歴史画における精緻な描写、花鳥画における繊細な表現など、その作品は現代でも色褪せることなく、私たちの心を魅了し続けています。

もし皆様のお手元に前田青邨の作品がございましたら、ぜひ専門家による査定をご検討ください。豊富な経験を持つ専門家が、作品の価値を丁寧に見極め、最適なアドバイスをさせていただきます。

当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。前田青邨の作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。

また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。