今井俊満の芸術と作品価値|アンフォルメル期から晩年までの作風変遷と市場評価

- アンフォルメル運動

- 今井俊満

はじめに

戦後の日本美術界に新しい芸術の波をもたらし、フランスと日本の架け橋となった画家・今井俊満(いまい としみつ)。フランスと日本を拠点に、時代とともに大胆な作風の変化を遂げながら、独自の芸術世界を築き上げました。

近年、その作品価値は再評価の兆しを見せており、美術品市場での注目度も高まっています。2018年にはテレビの鑑定番組で2000万円という高額査定を記録し、大きな話題となりました。

本記事では、今井俊満の生涯と作品の特徴、そして作品の価値について詳しくご紹介します。作品をお持ちの方、売却をご検討の方は、ぜひ最後までお読みください。

今井俊満とは?

画家としての原点と経歴

今井俊満は、1928年に京都府京都市西京区嵐山で生まれました。幼少期は大阪市の船場安土町で過ごしましたが、どのような環境が後の革新的な画家としての礎を築いたのでしょうか。

芸術家としての道を歩み始めたのは、1941年に上京し旧制武蔵高等学校尋常科に入学してからでした。ここで絵画への深い関心を示し始めた今井は、画家の萩太郎、洋画家の梅原龍三郎、安井曾太郎らという当時の日本を代表する芸術家たちに師事しながら、着実に画家としての基礎を固めていきました。

その努力は早くから実を結び、1948年の武蔵高等学校卒業と同年、第12回新制作派協会展で『道』が入賞。さらに1950年には東京藝術大学美術学部油絵科の派遣学生として研鑽を積み、翌年の第15回新制作派協会展では『真夜中の結婚』で新作家賞を受賞するなど、若くして頭角を現していきました。

アンフォルメル運動との出会いと影響

更なる高みを目指した今井は、1952年、24歳という若さで初の個展を東京日本橋・白木屋画廊で成功させます。そして、新たな芸術との出会いを求めてフランスへと渡り、ソルボンヌ大学文学部への留学を経て、画家としての大きな転機を迎えることとなりました。

運命的な出会いは、パリ留学で出会った画家サム・フランシスを通じてもたらされます。フランシスの紹介で、今井はアンフォルメル*運動の提唱者であるミシェル・タピエと出会い、サム・フランシス、ジョルジュ・マチュウ、ジャン・デュビュッフェといった先駆者たちと共に、アンフォルメル運動の推進者として新たな活動を開始したのです。

※アンフォルメル:1950年代にフランスを中心に起こった前衛芸術運動。従来の形式や伝統的な表現方法を否定し、絵具の質感や描く行為そのものを重視した表現を特徴とする。第二次世界大戦後の混沌とした時代背景から生まれた新しい芸術表現。

この出会いは日本の美術界にも大きな影響を与えることとなります。1956年、東京・日本橋高島屋にて開催の「世界・今日の美術展」に際し、岡本太郎からの依頼を受け、アンフォルメル作品の出品を斡旋。日本で初めて本格的にアンフォルメルを紹介したこの展覧会は、多くの人々をこの新しい芸術の魅力で魅了することとなりました。

国際的評価と受賞歴

日本とフランスを拠点とした今井の精力的な創作活動は、両国で高い評価を受けることとなります。その功績は数々の受賞歴からも明らかです。1962年の現代日本美術展優秀賞を皮切りに、1979年には紺綬褒章を受章。さらにフランスでは、1983年に芸術文化勲章オフィシエ、1995年にレジオン・ド・ヌール勲章シュバリエ、1997年にはフランス芸術文化勲章コマンドールを受章するなど、国際的な評価を確立していきました。

そんな今井に1992年、急性骨髄性白血病という試練が訪れます。しかし、その後も創作への情熱は衰えることなく、むしろ一層精力的な活動を展開していくことになるのです。

今井俊満の作品の魅力や特徴

時代区分による作風と代表作

今井俊満の芸術の魅力は、時代とともに大きく変化していった独自の表現にあります。その作品群は大きく3つの時期に分けることができ、それぞれの時期で特徴的な作風を確立していきました。

【第1期:アンフォルメル期(1950-70年代)】 絵具を激しいタッチで塗り重ねたダイナミックな作品を特徴としています。代表作『晩秋』(1956-57年)は、195×114cmという大きなカンヴァスに油絵具を力強く塗り重ね、激情と静けさが同居する独特の魅力を放っています。この作品からは、今井の持つ芸術家としての強い生命力を感じ取ることができるでしょう。

※代表作『晩秋』(1956-57年)は群馬県立近代美術館に収蔵されています。

【第2期:花鳥風月期(1980-90年代)】 1980年代に入ると、今井の作風は大きな転換を迎えます。「花鳥風月」シリーズの誕生です。このシリーズでは、琳派*を思わせる装飾的な画面構成が特徴となり、金銀を華やかに表現した作品群を生み出しました。「紅葉図」「桜図」「秋草図」などの作品を通じて、西洋の技法と日本の伝統美の見事な融合を実現したのです。

※琳派:17世紀以降に確立された日本の美術様式。金箔や銀箔を用いた華やかな装飾性と大胆な構図が特徴。

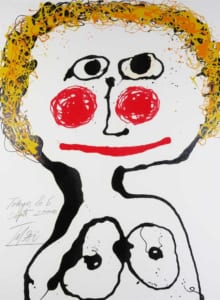

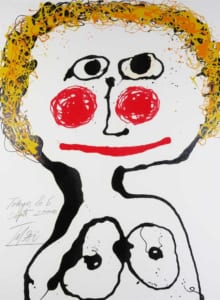

【第3期:晩年期(1990年代後半-2002年)】 晩年期には、さらに意欲的な挑戦を続けます。当時流行していた「コギャル文化」という現代的な題材に着目し、これまでの作風を大きく変えて人物画を多く手掛けるようになりました。これらの作品は、アンフォルメルの同志であるジャン・デュビュッフェが提唱した「アール・ブリュット(生の芸術)」に通じる素朴な表現力で、新たな観客層を魅了することとなったのです。

技法と表現の独自性

今井俊満の作品の特徴として最も注目すべき点は、マチエール(質感)の表現方法でしょう。特にアンフォルメル期の作品では、従来の絵筆による表現を超え、キャンバスに直接絵具を投じ、流し込み、手で重ねながら深みのある明暗を作り出すという独自の技法を確立しました。

また、カンヴァスサイズも作品の重要な要素となっています。100号以上の大作も多く手がけ、大きな画面を活かしたダイナミックな表現は、見る者を圧倒する迫力を持っています。

今井俊満作品の買取相場・実績

※買取相場価格は当社のこれまでの買取実績、および、市場相場を加味したご参考額です。実際の査定価格は作品の状態、相場等により変動いたします。

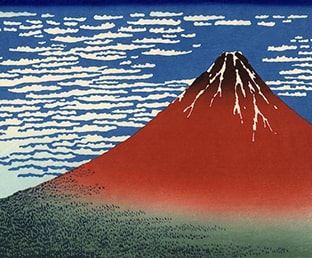

龍田川図

裸婦図(コギャルシリーズ)

今井俊満の作品の査定・買取について、まずはお気軽にご相談ください。

今井俊満の作品を高値で売却するポイント

油彩画(額)

状態を良好に保つ為の保管方法

油絵は主に布を張ったキャンバスと言われるものに描かれています。他にも板に直接描かれた作品もあります。油絵の具は乾燥に弱く、色によってはヒビ割れ目立つ作品が見受けられます。また、湿気によりカビなどが付着しやすく、カビが根深い場合は修復困難となってしまいます。高温多湿を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう。

修復方法

油彩画修復の専門店にお願いすることが1番です。下手に自身で手を入れると、返って悪化するケースもあります。

版画

共通事項(状態を良好に保つ為の保管方法)

版画には有名画家が直接携わり監修した作品も多くあります。主に版画作品下部に作家直筆サインとエディション(何部発行した何番目の作品であるか)が記載されています。

主に紙に刷られており、湿気や乾燥に弱いです。また直射日光が長期間当たると色飛びの原因になります。掛ける場所・保管場所には十分注意しましょう。

シルクスクリーン

枠にメッシュ素材(シルクやナイロン)の布を張り、油性描画剤で直接絵を描いたり、マスキングをし絵の具の通る部分通らない部分を作った版を紙に乗せ写しとる技法です。絵画以外にも写真や被服等にも応用されています。

今井俊満についての補足情報

主要美術館での所蔵状況

今井俊満の代表作は、国内の主要な美術館で鑑賞することができます。アンフォルメル全盛期の代表作『晩秋』は、群馬県立近代美術館に所蔵されており、その迫力ある表現を間近で体感することができます。

また、大原美術館には1955年の『馬』、滋賀県立近代美術館には1958年の『東方の光』、兵庫県立近代美術館には1961年の『騎士』など、時代を代表する重要な作品が収蔵されています。

展覧会歴と受賞歴

1991年、富山県立近代美術館で開催された回顧展「今井俊満展」は、画家の全貌を伝える重要な展覧会として大きな反響を呼びました。

2000年、末期がんで余命数か月と告知された際には、銀座のギャラリーGANにて『サヨナラ展』という象徴的な展覧会を開催。最後まで芸術家としての矜持を貫き通しました。

近年の評価と注目度

2018年には「開運!なんでも鑑定団」に出品された1967年制作の作品が、依頼主の自己評価額を10倍も上回る2000万円という驚きの鑑定結果を記録。この出来事は、今井俊満作品の価値の高さを改めて世に知らしめることとなりました。

今井俊満の息子たち

息子たちも画家として活動しています。

・今井アレクサンドル

長男の今井アレクサンドル氏は、1959年にパリでオーストリア人の母親との間に生まれました。 彼は写真、ドリッピング、大規模な立体オブジェクト、空間芸術など、さまざまなスタイルで作品を発表してきました。

・今井龍満(りゅうま)

次男の今井龍満氏は、1976年に東京で生まれました。10代の終わり頃から、父・今井俊満のアトリエで制作補助をしながら美術教育を受け、その後、自らも画家として活動しました。

彼の作品は、動物や人物を主なモチーフとし、絵の具を垂らして線を引く「ポアリング」という手法を用いています。この技法により、偶然性を取り入れた特徴的な線が生まれ、作品に独自の表情と動きをもたらしています。

また、彼の作品に登場する動物たちは、鳥、鹿、キリン、トラ、犬、猫など多岐にわたり、それぞれの生命力や愛らしさが強調されています。国内外で多数の個展やグループ展に参加し、さらなる活躍が期待されていましたが、残念ながら2025年2月に逝去されました。

まとめ

アンフォルメル期から花鳥風月期、そして晩年のコギャルシリーズまで、常に新しい表現を追求し続けた今井俊満。その作品は時代によって大きく作風が異なるものの、それぞれの時期で確かな芸術性を示しています。

特にアンフォルメル期(1950-70年代)の作品は最も高い評価を受けており、美術館での展示はもちろん、現代の美術品市場でも高い注目を集めています。作品をお持ちの方は、制作時期や状態によって価値が大きく異なりますので、まずは専門家による査定をお勧めいたします。作品の査定や売却をご検討の際は、ぜひ当社にご相談ください。

当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。今井俊満の作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。

また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。