はじめに

「自分は意味のない絵は描かない」—— この言葉を残したのは、明治・大正期を代表する画家、富岡鉄斎です。学者であり、教育者であり、そして最後の文人画家*として、独自の芸術の世界を築き上げた稀有な存在でした。

2024年に没後100年の節目を迎え、関西を中心に全国で大規模な展覧会が企画された人気画家の一人です。

その独自の画風と深い教養は、現代でも高い評価を受けています。今回は、そんな富岡鉄斎の生涯と作品の魅力をご紹介します。作品をお持ちの方は、買取に関する情報も含めておりますので、ぜひ最後までお読みください。

※文人画:職業画家でない文人(知識人)の制作する絵画。

富岡鉄斎とは?

京都が生んだ最後の文人画家

1837年、京都の法衣(僧尼の着用する衣服)商の家に生まれた富岡鉄斎。幼少期から学問への深い探求心を持ち、耳に障害がありながらも、15歳頃には国学や勤王思想、漢学、陽明学、詩文など、幅広い教養を身につけていきました。

では、なぜ鉄斎は多くの人々から「最後の文人画家」と呼ばれるようになったのでしょうか?

その答えは、彼の生き方そのものにありました。18歳頃、女流歌人大田垣蓮月尼に預けられた鉄斎は、その薫陶を受けながら芸術への理解を深めていきます。その後、南画*や大和絵*を学びながらも、単なる画技の習得に留まらず、学問と芸術を深く結びつけた生き方を貫きました。

※南画:江戸中期に盛んになった文人画をさす。

※大和絵:平安時代以来発達した日本風の絵画のこと。

幕末から大正時代まで、西洋化が進む時代の中で、伝統的な文人としての理念を守り続けた鉄斎。その姿勢こそが、彼が「最後の文人画家」と呼ばれる所以となったのです。

「万巻の書を読み、万里の道を行く」という言葉を実践するかのように、全国各地を旅しながら日本人的解釈で情景を表現する独自の画風を確立。89歳で亡くなるまで、文人画家として精力的な活動を続けました。

教育者としても活躍した鉄斎は、1869年に私塾立命館で教員となり、1893年から1904年まで京都市美術学校で修身を教えました。画業と教育の両面で後進の育成に尽力したことも、彼の大きな功績の一つといえるでしょう。

独自の芸術観と思想

鉄斎は「自分は意味のない絵は描かない」と語り、作品には必ず深い意味や思想を込めていたといいます。このような言葉からも、単なる画家としてではなく、学問と芸術を深く結びつけた独自の創作理念を持っていたことがわかります。

鉄斎が生きた時代は、明治維新による西洋化が進んでおり、多くの画家たちが新しい西洋の動きに注目していました。しかし鉄斎は、「画を以って方を説く」という伝統的なスタイルを貫き、絵によって道徳や真理を語るという姿勢を崩しませんでした。

座右の銘である「万巻の書を読み、万里の道を行く」は、中国の明の時代に活躍した文人画家・董其昌の「画禅室随筆」に基づく言葉です。

良い絵を描くために必要な画力は天授の才能かもしれませんが、多くの書物を読んで己の人格を磨き、旅をしながらその土地の豊かさや風情に触れ、究極の理念を抱えたまま筆を走らせる—そんな鉄斎の精神は、現代の芸術においても息づいているのかもしれません。

富岡鉄斎の作品の魅力や特徴

重要文化財指定作品

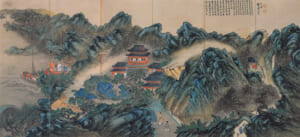

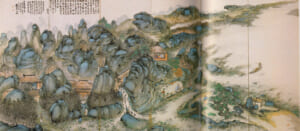

- 「阿倍仲麻呂明州望月図」(1914年)

六曲一双の屏風の右隻にあたる作品

出典:日 本 の 美 術

- 「円通大師呉門隠栖図」(1914年)

上記作品(「阿倍仲麻呂明州望月図」)と対をなす左隻

出典:日 本 の 美 術

※いずれも辰馬考古資料館蔵

主要作品

- 「二神会舞図」(東京国立博物館蔵)

最晩年の傑作として名高い作品

「古事記」の天孫降臨神話の一場面を描く - 「旧蝦夷風俗図」(1896年・東京国立博物館蔵)

二曲一双の屏風

右隻:アイヌの人々の熊祭り(イオマンテ)の様子

左隻:アイヌの人々の生活を描写[5] - 「富士山図屏風」(1896年・清荒神清澄寺蔵)

六曲一双の作品

一方には富士山の全体図、もう一方には火口をアップで描く

兵庫県宝塚市の有形文化財に指定 - 「妙義山・瀞八丁図屏風」(1906年・布施美術館蔵)

絹本著色の六曲一双

掛軸・屏風作品の特徴

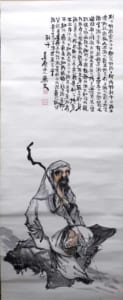

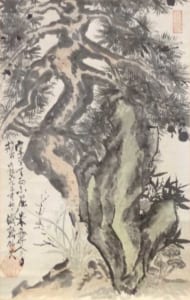

鉄斎の掛軸や屏風作品は、その豊かな学識と高潔な精神が反映された気品ある作風が特徴です。明清絵画*や南画をメインとしながらも、大和絵や浮世絵の特徴を巧みに融合させ、独自の表現世界を築き上げました。

※明清絵画:中国、明代および清代の絵画。

特に水墨画においては、薄い墨で山や水、樹木を描き、そこに濃い墨を加えることで独特の律動感を生み出しています。「水墨山水図」などの作品からは、ダイナミックな筆遣いによる雄大な山々の表現を見ることができます。

また、先にご紹介した「阿倍仲麻呂明州望月図」「円通大師呉門隠栖図」のような重要文化財に指定された屏風作品では、鮮やかな彩色と大胆な構図により、鉄斎独自の世界観が表現されています。

さらに、これらの作品には賛文(書画に書かれる詩)が添えられており、「自分の絵を見るときはまず、賛文を読んでくれ」という鉄斎の言葉からも、その重要性がうかがえます。

独自の画風と表現技法

鉄斎の画風は、年代によって大きく変化しています。当初の線を細く描く筆使いから、後年には太く変化させ、やがて明清画や大和絵へと転じていきました。特に70代以降になってようやく、独自の画風が確立したといわれています。

鉄斎の作品は、博学な知識に裏打ちされ、主に中国古典を題材としているのが特徴です。文人画の精神を土台としながら、大和絵や狩野派、さらには琳派や大津絵まで、多彩な日本の絵画様式を取り入れることで、独創的な表現世界を確立しました。

生涯で一万点以上もの作品を残した鉄斎ですが、特筆すべきは80歳を過ぎてからの作品です。ますます隆盛となり、色彩感覚の溢れる傑作を次々と生み出しました。

その自由で奔放な画風は、近代日本画に独自の地位を築きました。梅原龍三郎や小林秀雄らにも絶賛され、また「東洋のセザンヌ」と評されるほどの高い評価を受けています。

富岡鉄斎作品の買取相場・実績

※下記では、過去に実際に当社で取り扱った富岡鉄斎の作品をご紹介いたします。

当社では、これまでに富岡鉄斎作品を多数取り扱っており、豊富な査定・買取実績がございます。作品の評価や真贋のご相談など、お気軽にご相談ください。

富岡鉄斎の作品の査定・買取について、まずはお気軽にご相談ください。

富岡鉄斎の作品を高値で売却するポイント

富岡鉄斎の鑑定機関・鑑定人

来歴や付帯品・保証書

来歴や付帯品:購入先の証明や美術館に貸出、図録に掲載された作品等は鑑定書が付帯していなくても査定できる場合があります。

保証書:購入時に保証書が付帯する作品もあるので大切に保管しましょう。

贋作について

ここ数十年のインターネットや化学技術の向上により、著名作家の贋作が多数出回っています。

ネットオークションでは全くの素人を装い、親のコレクションや資産家所蔵品等の名目で出品し、ノークレームノーリターンの条件での出品が見受けられます。

落札者は知識がないがために落札後のトラブルの話をよく聞きます。お手持ちの作品について「真贋が気になる」「どの様に売却をすすめるのがよいか」等、お困りごとがあればご相談のみでも承っております。

日本画(額)

状態を良好に保つ為の保管方法

日本画は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう

修復方法

日本画修復の専門店にお願いすることが1番です。下手に自身で手を入れると、返って悪化するケースもあります

共シール

「共(とも)シール」とはいわば、日本画に付帯する作品証明のような物です。多くは表題(絵のタイトル)と作家名が、作家自身の直筆で書かれており、絵画の裏面に貼ってあります。共シールの有無により評価が変わる場合があるので、ご所有の作品にあるか確認してみてください。

掛軸

状態を良好に保つ為の保管方法

掛軸は主に紙や絹に岩絵具で描かれており、湿気やカビにとても弱いです。また直射日光などは酸化の原因になり、劣化します。直射日光を避け、涼しい場所に飾りましょう。また箱にしまったままも湿気やすい為、最低でも年に2回は風を通すようにしましょう。

共箱(ともばこ)

掛軸を収納する箱の事で、蓋の表に表題(作品タイトル)、蓋の内側に作家のサインが作家自身の直筆で記載されてあります。共箱は掛軸の証明書の役割をしており、無い場合は査定額に響いてきます。

書付、識箱・極箱

共箱の分類に書付(かきつけ)と識箱(しきばこ)・極箱(きわめばこ)があります。

書付とは茶道具を中心に各家元が優れた作品に対して銘や家元名を共箱に記します。

識箱・極箱は、作者没後、真贋を証明する為、鑑定の有識者や親族が間違いがないと認定した物に共箱の面や裏に記します。

富岡鉄斎についての補足情報

富岡鉄斎の作品が鑑賞できる美術館

富岡鉄斎の作品は、兵庫県宝塚市の清荒神清澄寺の鉄斎美術館「聖光殿」で鑑賞することができます。同美術館では、半世紀以上にわたり収集されてきた鉄斎の作品を広く公開しており、書画に加えて手づくりの陶器や鉄斎が模写した絵なども含め、2,000点以上もの作品をコレクションしています。

正面玄関には「聖光殿」という扁額(室内や門戸に掲げられる横長の額)と、「鉄斎美術館」と書かれた門標が設置されています。これらは、昭和から平成にかけて活躍した書家・森田子龍が手がけたもので、見どころの一つとなっています。

現代における評価

2019年には奈良・大和文華館にて「特別企画展 富岡鉄斎―文人として生きる―」が開催され、扇面新居雅会図をはじめとする51作品が展示されました。

また、2024年には、没後100年を記念して奈良・大和文華館や京都国立近代美術館などで特別展が開催されました。

このように、没後100年を迎えた今も、鉄斎作品は多くの展覧会で取り上げられ、関心が寄せられています。

まとめ

幕末から大正までの約90年の長きにわたる時代を生きた富岡鉄斎。「最後の文人画家」と呼ばれた鉄斎は、学問と芸術の融合により、独自の芸術世界を築き上げました。その作品は今なお多くの人々を魅了し続けています。

もし、ご自宅に富岡鉄斎の作品をお持ちの方がいらっしゃいましたら、まずは専門家による査定をお勧めいたします。作品の真価を見極めるためにも、ぜひ一度ご相談ください。

当社では、あなたの大切な作品の価値を最大限に引き出すべく、丁寧な査定と適切なアドバイスを提供いたします。富岡鉄斎の作品の買取をご検討される際は、ぜひお問い合わせください。

また、LINEからの査定依頼も受け付けています。(スマホで写真を撮って送るだけ!)詳しくは【LINE査定ページ】をご覧ください。